合作客戶/

拜耳公司 |

同濟大學 |

聯(lián)合大學 |

美國保潔 |

美國強生 |

瑞士羅氏 |

相關(guān)新聞Info

推薦新聞Info

-

> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(三)

> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(二)

> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(一)

> GA、WPI和T80復合乳液體系的脂肪消化動力學曲線、界面張力變化(四)

> GA、WPI和T80復合乳液體系的脂肪消化動力學曲線、界面張力變化(三)

> GA、WPI和T80復合乳液體系的脂肪消化動力學曲線、界面張力變化(二)

> GA、WPI和T80復合乳液體系的脂肪消化動力學曲線、界面張力變化(一)

> 表面張力實驗、接觸角實驗分析抑塵試劑對煤的潤濕結(jié)果

> Kibron表面張力儀研究燒結(jié)礦聚結(jié)行為

> 基于界面張力和表面張力測試評估商用UV油墨對不同承印紙張的表面浸潤性差異(三)

桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測定、乳液穩(wěn)定性、固化膜性能測試(二)

來源:化工進展 瀏覽 499 次 發(fā)布時間:2025-01-09

2結(jié)果與討論

2.1丙烯酸酯改性桐油基衍生物的合成

2.1.1桐油酸酐的合成

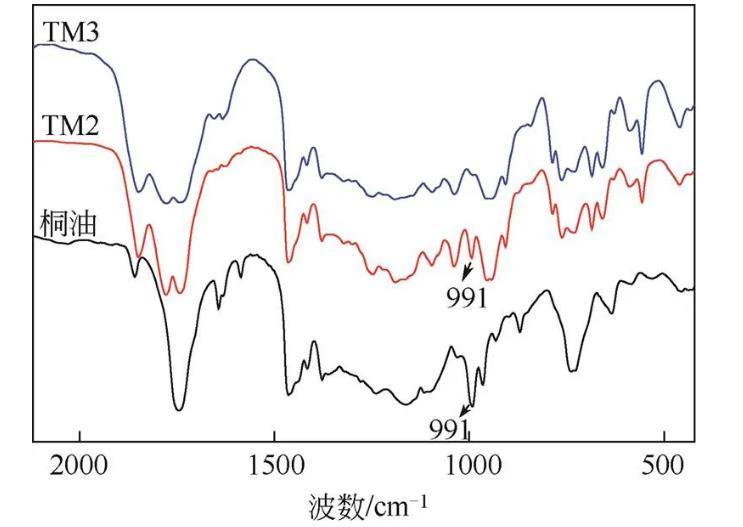

桐油中的共軛不飽和鍵與馬來酸酐易發(fā)生Diels-Alder(D-A)反應(yīng),生成桐油酸酐,反應(yīng)條件對產(chǎn)物的分布具有重要影響。由于桐油為混合物,每分子中有3條不飽和鏈,控制MA的加入量及反應(yīng)條件,可以控制桐油二酸酐(TM2)和桐油三酸酐(TM3)的形成。文獻報道大多數(shù)桐油和馬來酸酐反應(yīng)以有機錫為催化劑,經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),溫度對馬來酸酐與桐油反應(yīng)影響較大,溫度低反應(yīng)很慢,有機錫催化劑并不能明顯降低反應(yīng)溫度。在無催化劑的條件下,以紅外光譜跟蹤80℃、100℃、120℃及140℃下桐油與3倍量的馬來酸酐反應(yīng)的情況,結(jié)果表明80℃下反應(yīng)緩慢,100℃反應(yīng)1h后桐油的共軛三鍵的紅外吸收峰幾乎完全消失,反應(yīng)程度能達到96%。桐油及桐油酸酐的FTIR如圖1所示,991cm–1為桐油共軛三鍵的面外彎曲振動紅外吸收峰,兩倍量馬來酸酐與桐油反應(yīng)的產(chǎn)物(TM2)中991cm–1的吸收峰明顯減弱但未消失,3倍量馬來酸酐與桐油反應(yīng)的產(chǎn)物中該峰完全消失,說明桐油分子上的共軛三鍵可以同馬來酸酐反應(yīng)形成三酸酐TM3。

圖1桐油、TM2和TM3的紅外光譜圖

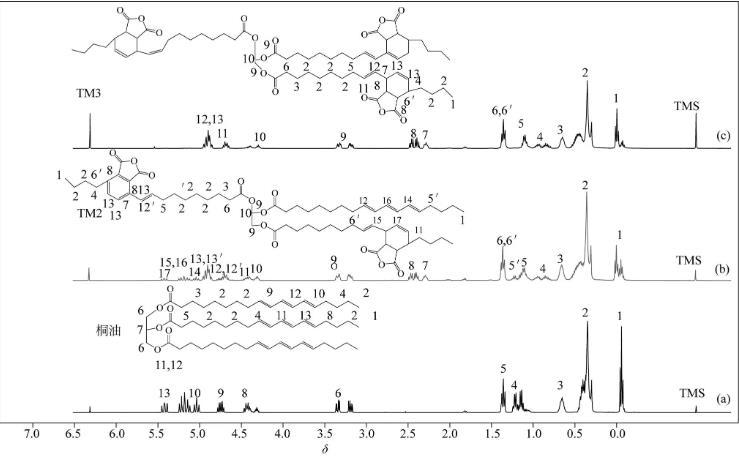

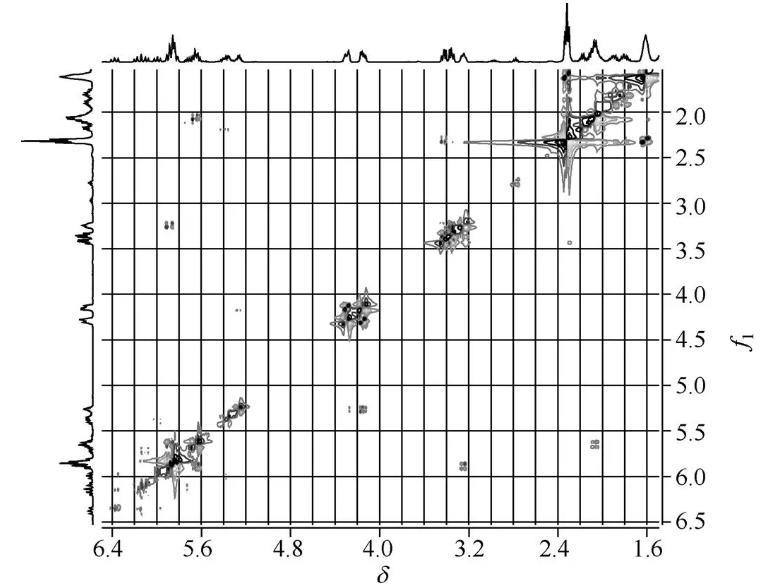

桐油及桐油酸酐的1H NMR見圖2,從圖中可以看出,隨著加成反應(yīng)的進行,桐油中的烯鍵上的氫信號(8~13),TM2烯鍵上的氫信號(11~17)及TM3烯鍵上的氫信號(11~13)明顯減弱,峰型也發(fā)生很大變化。依據(jù)圖2(b)中的各峰積分面積比例確定桐油與兩個馬來酸酐反應(yīng)形成TM2,進一步與馬來酸酐反應(yīng),共軛三烯的氫信號[圖2(b)中14~17]完全消失。由于桐油結(jié)構(gòu)較復雜,1H NMR歸屬較困難,TM 2經(jīng)1H-1H COSY譜(圖3)分析,從圖3中可以看出,信號3和6相關(guān),為甘油酯緊連的兩個亞甲基氫;6′和8相關(guān),為新生成的六元環(huán)相鄰的兩個氫;5和5′分別與12和12′相關(guān),7和13、13′相關(guān),9和10相關(guān),11和14相關(guān),14和17相關(guān),12、17與15、16相關(guān)。結(jié)合圖2(b)、圖2(c)中信號7、8、9的積分比例分別為1∶2∶2及3∶6∶4,及TM2的1H-1H COSY譜分析,TM2及TM3結(jié)構(gòu)各質(zhì)子信號歸屬如圖2所示。

2.1.2丙烯酸酯改性桐油及衍生物的合成

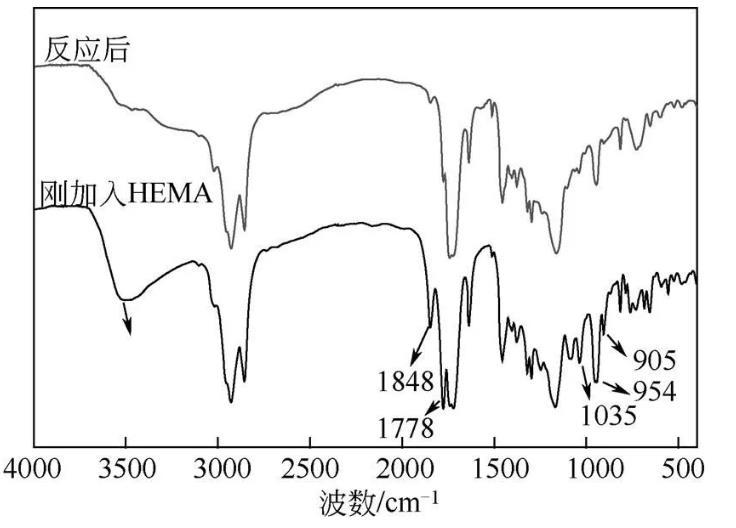

在100℃以三乙胺為催化劑,桐油三酸酐與甲基丙烯酸β羥乙酯以摩爾比1∶1、1∶2、1∶3反應(yīng)1.5h后,選擇性地合成了桐油三酸酐單β羥乙酯(TM3H1),桐油三酸酐二β羥乙酯(TM3H2)和桐油三酸酐三β羥乙酯(TM3H3),產(chǎn)物經(jīng)紅外光譜和核磁共振氫譜表征。桐油三酸酐與3倍甲基丙烯酸β羥乙酯反應(yīng)前后的FTIR如圖4所示,加入HEMA時,體系中在3508cm–1的羥基吸收峰,1848cm–1、1778cm–1、1035cm–1的酸酐特征吸收峰反應(yīng)后幾乎消失,說明甲基丙烯酸β羥乙酯中的羥基與酸酐完全反應(yīng),生成了目標產(chǎn)物TM3H3。

2.2多子乳化劑表面張力測試

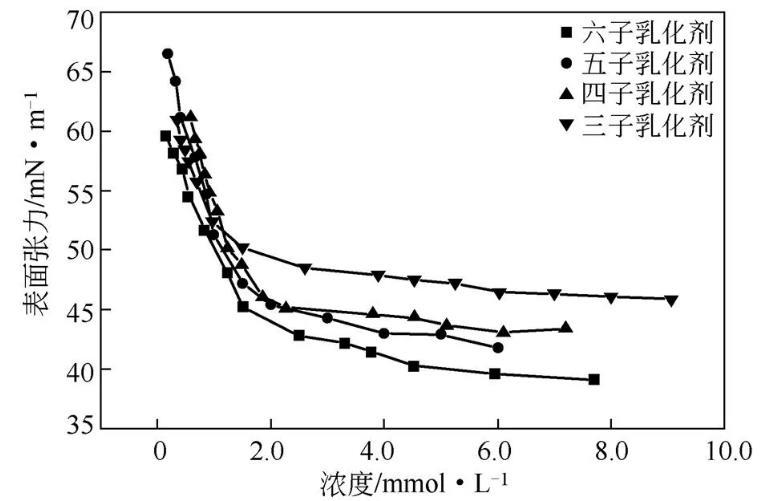

將桐油三酸酐和桐油三酸酐與甲基丙烯酸β羥乙酯反應(yīng)后的產(chǎn)物TM3H1及TM3H2水解,形成羧基官能團數(shù)為4~6的丙烯酸酯改性的桐油基衍生物,TM3H3含有3個羧基。將羧酸改性的桐油用堿等當量中和,形成含3~6個羧酸鈉基團的桐油基衍生物,簡稱為3~6子乳化劑。桐油及乳化劑的表面張力測試結(jié)果如圖5所示,與純水(實測表面張力69mN/m)相比,4種多子乳化劑均能降低水的表面張力。表面張力隨其濃度的增加而下降,當乳化劑濃度大于2.5mmol時,溶液的表面張力隨濃度的變化趨于平穩(wěn),逐漸接近水平。乳化劑濃度為1.5mmol/L時,3~6子乳化劑表面張力分別為50.2mN/m、48.8mN/m、47.2mN/m和45.2mN/m。

圖2桐油、TM2、TM3的1H NMR圖

圖3桐油二酸酐TM2的二維核磁圖

圖4 TM3與HEMA混合物反應(yīng)前后紅外對比圖

圖5多子乳化劑的表面張力-濃度曲線

桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測定、乳液穩(wěn)定性、固化膜性能測試(一)